2025年5月,由复旦大学附属中山医院青浦分院牵头、上海劢司达医疗科技有限公司申办的“上肢震颤刺激器医疗器械临床试验”项目启动会成功举办。复旦大学附属中山医院青浦分院主要研究者、申办方代表及临床研究团队共同出席会议,标志着劢司达针对原发性震颤(ET)的智能可穿戴神经调控器械即将进入创新应用的新高度。

请有意向的患者/家属积极报名

一

震颤的临床定义

震颤是神经系统常见的运动障碍体征,表现为身体局部(手部/头部/声带等)不自主的节律性震荡运动。全球流行病学数据显示,普通人群中有4%-6%存在震颤症状(国际运动障碍协会,2022年报)。

二

震颤的临床特征与特发性震颤诊疗要点

流行病学与遗传特征

特发性震颤(ET)全球患病率约为0.9%(《Neurology》2021),随年龄增长显著升高,65岁以上人群患病率达4.6%。遗传因素在发病中起关键作用,50%-70%患者具有家族史,一级亲属患病风险较普通人群增加4-5倍。

核心症状与典型表现

该病以双侧上肢姿势性或动作性震颤为核心症状,且病程需持续3年以上。约34%患者伴发头部震颤,12%出现声音震颤,8%累及下肢(《Tremor Other Hyperkinet Mov》2020)。特征性体征包括书写时震颤幅度增加3-5倍,以及高达92%的饮水量杯测试阳性率,这些表现对临床诊断具有特异性提示价值。

疾病进展与功能损害

纵向研究显示,ET患者年病情恶化率约3.6%。病程超过10年的患者中,63%出现进食困难,78%存在书写能力显著受损。震颤幅度随病程进展呈阶梯式加重,严重影响患者基础生活能力(数据来源:《J Neurol Neurosurg Psychiatry》2019)。

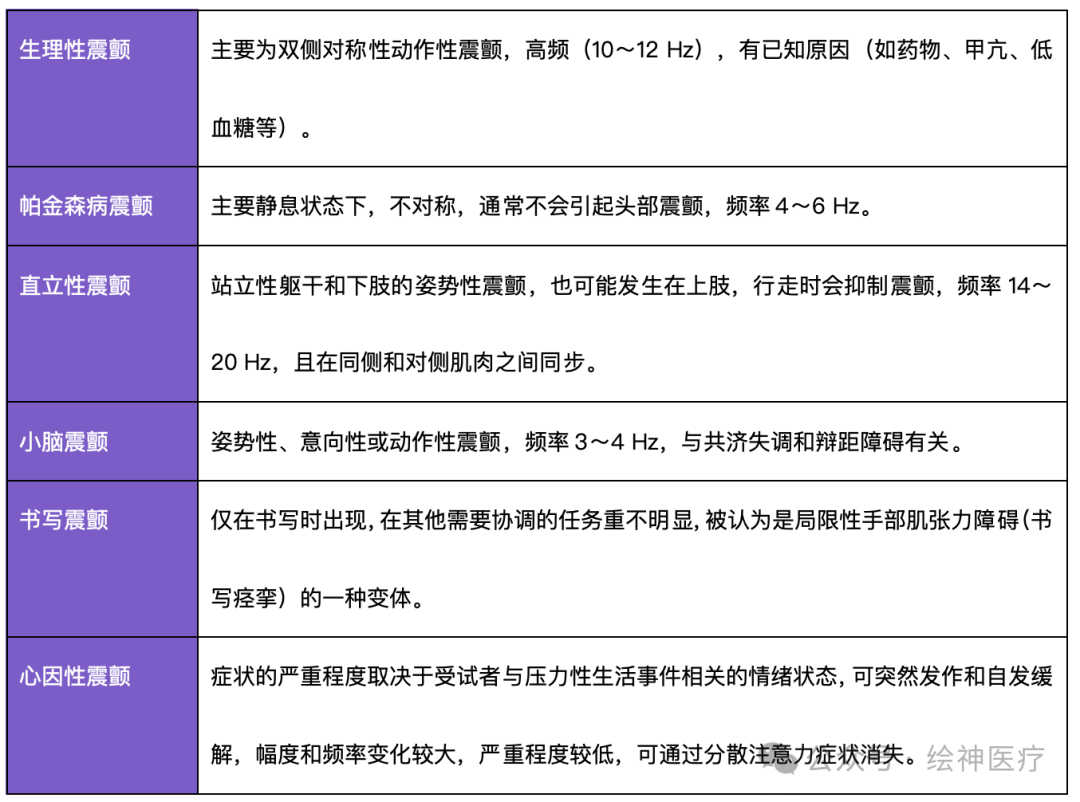

(鉴别诊断,图源:丁香园公众号,如有侵权请联系删除)

三

聚焦未满足的临床需求

作为一种常见的运动障碍性疾病,目前治疗手段有限,药物疗效不稳定,手术风险较高,而现有刺激设备依赖进口且应用场景受限。上肢震颤刺激器创新性地通过外周神经电刺激技术,以非侵入方式干扰震颤相关神经回路,为患者提供更安全、便捷的治疗选择。

四

以创新科技,重塑患者生活

以科学为骨,以合作为脉,以循证为基。项目采用国际权威评估量表(Bain-Findley ADL、TETRAS)及震颤功率量化分析,结合严格的安全性监测,确保数据的科学性与可靠性。

项目汇聚临床、研发与数据管理多方力量,各方将紧密协作,加速转化。公司期待通过严谨的临床试验验证,为全国ET患者提供更优解决方案,助力我国高端医疗器械走向国际前沿。